認知症とリハビリ:ADIがアルツハイマーレポート2025発表!【国際ウェビナー報告】

国際アルツハイマー病協会(ADI)は、2025年9月、世界アルツハイマーデー(9月21日)に合わせて、「2025年世界アルツハイマー病レポート」を発表し、ウェビナーにおいて内容を紹介しました。

今年のテーマは「認知症とリハビリ」です。

認知症の人も、リハビリで生活の困りごとを減らし、できることを増やせることや、早めの診断と家族・地域の協力が大事であること、目標は「具体的」「無理なく」「意味がある」「期限つき」に設定すると効果的である、など、最新の研究と事例が紹介されました。

動画(Youtube、字幕の自動翻訳で日本語が選択できます)

Youtubeへのリンク:https://youtu.be/-bzT0YpsgZY?si=kAxHDtU8vOfzmmCe

全体概要:

このウェビナーは、国際アルツハイマー病協会(ADI)が発表した「2025年世界アルツハイマー病レポート」の核心的な内容を、専門家や関係者向けに深く掘り下げて紹介するものです。レポートの主題は「認知症におけるリハビリテーション」であり、これはこれまで十分に認識されていなかった重要なケアの側面です。ウェビナーでは、リハビリテーションの科学的根拠、具体的な実践方法、そして国際的な取り組み事例が詳細に語られました。最終的に、認知症ケアが他の疾患と同様に、リハビリテーションを標準的な経路として含むべきであり、そのためには社会全体の意識変革と行動が必要であるという強いメッセージが発信されました。

-

ウェビナー開会の挨拶と国際アルツハイマー病協会(ADI)の活動紹介

ウェビナーは、国際アルツハイマー病協会(ADI)のCEOであるパオラ・ベルバリーノ氏の挨拶から始まりました。彼女は、本日が「2025年世界アルツハイマー病レポート」の発表日であり、このレポートがコミュニティにとって非常に大きな出来事であることを強調しました。今年のレポートは「リハビリテーション」という重要なトピックに焦点を当てています。

ベルバリーノ氏はまず、このイベントを支援してくれたスポンサー企業に心からの感謝を述べました。彼女は、スポンサーからの資金提供が、世界アルツハイマー月間中に10の奨学金を提供することを可能にし、それによってセントビンセント・グレナディーン諸島、マダガスカル、タイ、イラン、ウクライナ、ザンビア、ジンバブエなど、多くの国々の会員が例年以上に多くの啓発活動を行うことができたと述べました。

次に、彼女はADIの組織概要を説明しました。ADIは1984年に設立された非営利団体で、世界中の105のアルツハイマー病および認知症協会を統括する役割を担っています。ADIは、WHO(世界保健機関)や国連、OECD、G7、G20などの国際的な舞台で認知症の人とその介護者の声を代表しています。彼女は、来週にはニューヨークの国連総会でサイドイベントが開催されること、そしてヨルダンのモナハン王女殿下やスウェーデンのシルビア女王陛下、そして各国の閣僚が出席する予定であることを告知し、参加を呼びかけました。

ADIのモットーは、「明日には期待されるが、まだそこにはない治療法を待つ間、インクルージョンとケアを追求する」ことです。この精神は、今回のリハビリテーションに関するレポート全体に反映されており、新しい治療法が登場するまでの間、認知症と共に生きる人々の生活の質を向上させることの重要性を強調しています。

-

2025年世界アルツハイマー病レポートの核心

ウェビナーの核心は、レポートの共同執筆者であるシドニー大学のユンヒ・ジョン教授による発表でした。残念ながら、もう一人の執筆者であるリンダ・クレア教授は旅行中のため直接参加できませんでしたが、事前に録画されたメッセージが披露されました。

- レポートの背景: このレポートは、2022年のレポート「診断後のサポート」の直接的な続編です。前回のレポートの提言の一つは、リハビリテーションが明らかに有効であるため、さらにその理解と研究を深める必要があるというものでした。この提言を受けて、ADIはエクセター大学とシドニー大学を指名し、この分野を深く探求するレポートを作成しました。

- リハビリテーションの定義と重要性: ユンヒ教授は、リハビリテーションを「人々の健康状態が日常生活に与える影響に対処し、機能を最適化し、障害を減らすこと」というWHOの定義に基づいて説明しました。これは、脳卒中や心臓病では当たり前に行われるケアであり、国連の「障害者の権利に関する条約」でも、障害を持つ人々の権利として明記されています。しかし、認知症の人は、その恩恵を受ける機会がほとんどありません。

- リハビリテーションがもたらす効果: レポートは、リハビリテーションが認知症の人の機能、活動、そして社会参加を改善することを目的としていることを強調しています。特に重要な発見は、リハビリテーションが介護施設への入居を平均6ヶ月遅らせる能力を持つことです。これは、患者本人だけでなく、介護者や医療システム全体にとっても大きな経済的・社会的な利益をもたらします。リハビリテーションは単に機能の低下を遅らせるだけでなく、患者がより長く、より質の高い生活を自宅で送ることを可能にします。

-

リハビリテーションの具体的な実践方法

元作業療法士であり、認知症リハビリテーションの提唱者であるジャッキー・ポール氏が、リハビリテーションの具体的な実践方法について詳しく解説しました。

- SMART目標の適用: ジャッキー氏は、リハビリテーション成功の鍵が「SMART目標」にあると説明しました。この目標設定法は、目標を以下のように定義することで、患者と介護者のモチベーションを維持し、具体的な成果につなげます。

- Specific(特定できる): 「毎日、新聞を買いにニューススタンドまで歩く」

- Measurable(測定可能): 「クラブ全員の名前を覚える」

- Achievable(達成可能): 個人の能力に合った、無理のない目標

- Relevant(関連性がある): 本人にとって意味があり、生活の喜びにつながる目標

- Time-bound(期限がある): 達成に向けた期限を設定する

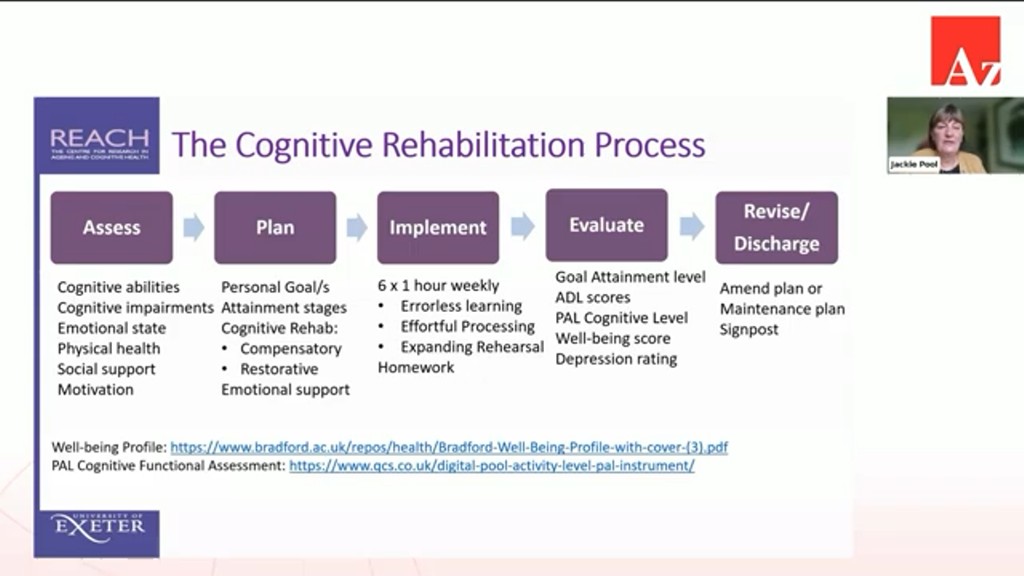

- リハビリテーションのプロセス: 彼女は、認知リハビリテーションのプロセスを以下のステップで説明しました。

-

- 評価: 認知能力の困難だけでなく、残された能力、感情、身体的健康、社会的サポート、モチベーションのレベルを総合的に把握する。

- 計画: 個人の目標と達成段階を設定し、補償的戦略(compensatory strategies)と回復的戦略(restorative strategies)を特定する。

- 実行: 専門家による週1回1時間のセッションを6回、そして宿題を組み合わせることが有効であると紹介されました。これにより、患者は新しい行動や情報を効率的に学ぶことができます。

- 評価と改訂: 目標達成度を評価し、うまくいかない場合は計画を修正する。目標が達成された場合は、次のステップに進むか、退院を検討する。

- 具体的な手法: ジャッキー氏は、リハビリテーションで用いられる3つのコア要素を挙げました。

- エラーレスラーニング(Errorless learning): 患者に誤ったことを学ばせないよう、正しい情報や行動のみを提示し、正しい記憶を形成する。

- エフォートフルプロセッシング(Effortful processing): 情報や行動を、言う、読む、書く、行うなど、脳の複数の部分を通じて処理する。

- エキスパンディングリハーサル(Expanding rehearsal): 新しい情報や行動を、徐々に間隔を広げながら練習し、定着させる。

-

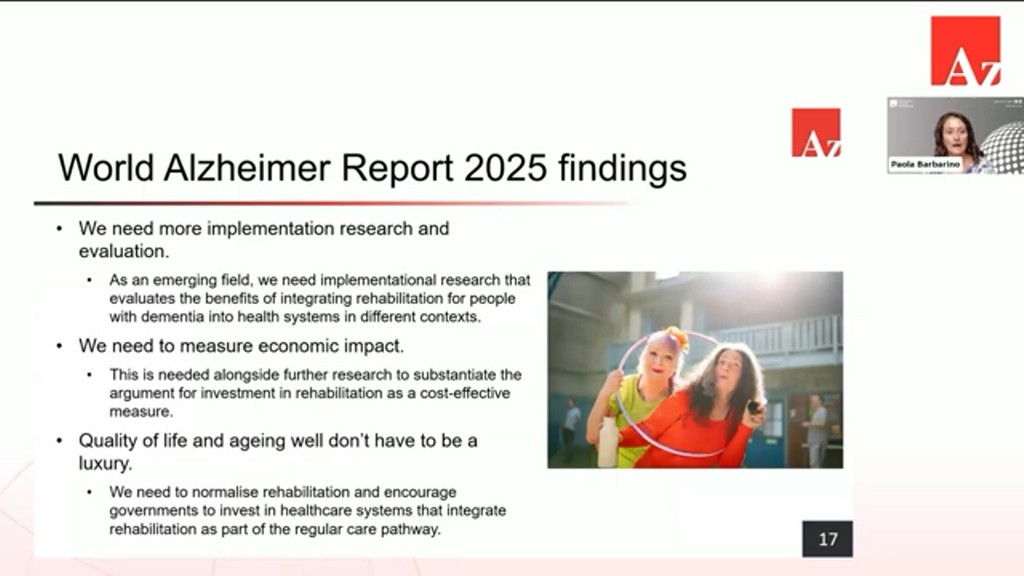

認知症リハビリテーションの課題と国際的な展望

ウェビナーでは、リハビリテーションの普及に向けた課題と、それを乗り越えるための提言が議論されました。

- エビデンスの不足: パオラ・ベルバリーノ氏は、リハビリテーションの有効性を示す研究がまだ小規模であり、政府に政策変更を促すには、より大規模で、特に費用対効果を証明するようなエビデンスが必要であると述べました。

- 診断の重要性: ユンヒ・ジョン教授は、リハビリテーションの効果は「タイムリーな介入」にかかっていると強調しました。認知症の軽度段階で介入を開始することが極めて重要であり、そのためには正確かつ迅速な診断が不可欠です。しかし、誤診や診断の遅れが多くの国で報告されており、これが大きな障壁となっています。

- 社会的な偏見と孤立: 質問者からは、認知症の人が社会活動から身を引いたり、診断を避けたりする要因として、社会的な恥や偏見があることが指摘されました。また、一人暮らしの患者や、介護者の支援がない場合にリハビリテーションをどう提供するかという課題も提起されました。これに対し、ブラジルからのパネリストであるマリア・パリサ・カマロス・バロ教授は、ブラジルのプライマリーケアシステムがコミュニティと連携して、一人で暮らす患者を支援している事例を紹介しました。また、グレニス・ペトリ氏は、介護者自身の健康問題や、配偶者が協力的でないケースなど、家族内での複雑な状況についても言及しました。これらの問題に対処するため、認知症フレンドリーなコミュニティを構築することの重要性が改めて強調されました。

-

世界の成功事例と将来への呼びかけ

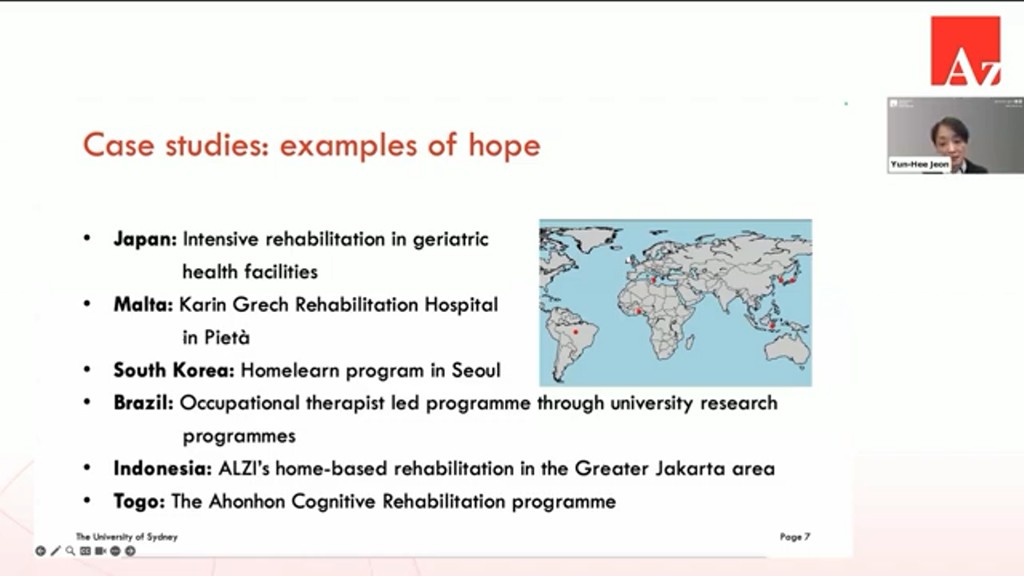

ウェビナーでは、リハビリテーションを成功裏に導入している国々の事例が紹介されました。

- 日本とマルタ: これらの国は、主流の老年医学やリハビリテーションサービスに統合された学際的なリハビリテーションプログラムを提供しており、この分野のリーダーとして挙げられました。

- 韓国: 韓国の「ホームローンプログラム」は、認知症の初期段階の患者と介護者のための個別化された在宅リハビリテーショントレーニングを提供しています。

- ブラジル: 作業療法士が大学の研究プログラムを通じてリハビリテーションを提供しています。

- インドネシア: アルツハイマー病インドネシアが、ジャカルタで学際的な在宅リハビリテーションを提供しています。

- トーゴ: 個人のクリニックが、他の低所得国でリハビリテーションを開発するための基礎を築くことができる方法を示しています。

-

閉会のメッセージと行動の呼びかけ

ウェビナーの終わりに、パオラ・ベルバリーノ氏(ADI、CEO)は、参加者からの熱意と関心に感謝を述べるとともに、認知症が他の疾患に比べて軽視されがちな「シンデレラ」のような存在であることを改めて強調しました。この強い比喩は、認知症ケアが不当に扱われ、正当な注目や資源が与えられていない現状を表現しています。

彼女は、この状況を変えるためには、市民一人ひとりが行動を起こす必要があると訴えました。具体的には、来週ニューヨークで開催される国連総会のサイドイベントに参加し、情報をSNSで共有することを通じて、認知症の課題を公的な議論の場に維持し、政府がそれを真剣に受け止めるよう促すことが重要であると述べました。「認知症が長年にわたって疎外されてきたのをやめさせましょう」という力強いメッセージで、ウェビナーは締めくくられました。